口内炎が出きて痛くてご飯を食べられなかったり、喋るのが辛かったりした経験をお持ちの方は多いと思います。

この様な症状で来院される方は圧倒的にアフタ性口内炎である事が多いのですが、実は感染症、自己免疫疾患、原因が特定されていないものなども存在します。

病変が口腔内に留まらず皮膚、眼、外陰部、腎臓にも発現する事もあるため、お口の中以外に発症していないか、いつもより治りが悪い、などの症状がある場合は注意が必要です。

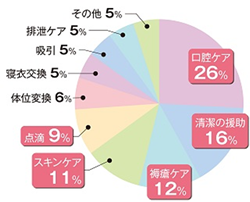

口内炎の原因としては

1、感染症

①ウイルス性:単純ヘルペス、口唇ヘルペス、帯状疱疹、水痘、麻疹、ヘルパンギーナ、手足口病、慢性活動性EBウイルス感染症

②細菌性:結核、梅毒、放線菌

③真菌性:カンジダ、ムコール

2、自己免疫疾患・膠原病

ベーチェット病、多発血管炎性肉芽腫症、クローン病、全身性エリトマトーデス、尋常性天疱瘡、類天疱瘡、扁平苔癬、多形滲出性紅斑、IgG4関連咽頭炎

3、原因不明

再発性アフタ性口内炎、狭義の難治性口腔咽頭腫瘍

代表的な疾患を挙げてみます。

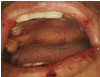

-アフタ性口内炎-

明確な原因は不明であるが、アフタ(楕円形の偽膜性小潰瘍で周辺に炎症性発赤、浮腫を認める)病変を伴う限局的な炎症で、疼痛を伴う。

治療としては硝酸銀による化学焼灼、ステロイドの軟膏塗布や貼付薬、レーザーによる焼灼。1週間程度で治癒します。

-単純ヘルペス性歯肉口内炎-

2型があり、1型は口腔に、2型は性器に生ずるが2型でも口腔咽頭に症状を呈することがある。口唇ヘルペスは単純ヘルペスウイルス潜伏感染の再活性化で起き、水疱を形成することのあるびらんを伴う病変です。

治癒は抗ウイルス薬の軟膏塗布や内服、点滴を行い、1週間程度で治癒します。

-帯状疱疹ウイルス感染症-

帯状疱疹ウイルスによる感染症で身体の片側に生ずる病変で、神経痛性の痛みを伴う口腔、口唇、顔面の片則にみられる水疱、びらん、潰瘍。広範な感染の場合、顔面神経麻痺、めまいを伴う。

治療は抗ウイルス薬軟膏塗布、内服、点滴。治癒には3週間程かかり、稀に神経痛が残ります。

-ベーチェット病-

口腔内再発性アフタ、皮膚症状、眼症状、外陰部潰瘍の4症状をきたす病変。

治療はステロイドの軟膏塗布、内服や、コルヒチン内服、免疫抑制薬内服。難治性で長期の経過をみます。

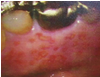

-扁平苔癬-

口腔では頬粘膜に後発し、丘疹、白斑、びらん、萎縮、レース状が見られる。類似する症状に前癌病変の口腔内白板症がある。

治療はステロイドの塗布、内服、免疫抑制薬内服。扁平苔癬の予後は比較的良好ですが、まれに悪性化することもあり、注意を要します。

口内炎がなかなか治らないと感じたら、もしかすると他の疾患の可能性もあります。

何かおかしいなと思ったら悩む前に専門医にご相談下さい。

歯科医師 丸山郁子

2015年11月15日 カテゴリ:口内炎 and tagged 口内炎, 治りにくい口内炎