日本の皆さん,Moi!(もい!=こんにちは!)

8月に入り,日本は本格的な夏がスタートした頃でしょうか?

私が住むフィンランドの夏は,すでに6月最終週末の夏至祭から始まっています.

私の職場は,7月からフィンランド人は1ヶ月ほど(長い人は8月半ばくらいまで!)の夏休みに入っていましたが,少しずつ職場に戻り始めています.日本とは休暇の取り方が随分違うことに驚きます.

この時期のフィンランドはまだまだ陽が長く,私が住む南部の街でも日没は夜10時過ぎです.寒くて暗く,永い冬を越したからでしょうか,真夜中までなんとなく明るいこの季節をみんなが楽しんでいるように感じます.この夏を存分に楽しむために,冬はしっかりと働く!というスタイルで,オンとオフをしっかり使い分けているのですね.

私の住む街は,首都ヘルシンキから特急電車やバスで2時間弱の所にあります.フィンランド第3(第2という人もいますが・・・)の都市といわれていますが,のどかで落ち着いた街です.街はバルト海に面しており,対岸はスウェーデン,港からは毎日ストックホルム行きのクルーズ船が行き来しています.

港から街の中心に向かい川が流れ,川のほとりのお城と大聖堂が街のシンボルです.太陽が比較的しっかり出ているこの季節は,川沿いのお散歩,またカフェやレストランのテラス席でのんびりと時間を過ごすことができます.

大学や研究機関が多く,かつてはフィンランドの首都として栄えた街としても歴史があります.

8月に入ったとはいえ,まだまだ夏です!私が経験しているフィンランドの夏の過ごし方を紹介しますね.

1. サウナ(SAUNA)

皆さんご存知のサウナはフィンランドが発祥です.

サウナは夏に限らず,一年を通じてフィンランドの生活にはかかせないものです.

フィンランドの家庭にはほぼありますし,ホテルや街の中にも公共サウナがあります.

幸い,私の場合は職場のボスがサウナ好きのため,仕事後に(時には仕事を早めに切り上げて(笑)),郊外のサウナへ向かうことが多いです.

海または湖の畔のサウナで暖まり,写真のような桟橋からそのまま海へ浸かりサウナへ戻ることを繰り返します.

サウナの石の上や焚き火で焼いたソーセージ・マッカラにマスタードをつけて食べるのも最高です!

気温が比較的高いこの季節は,水温も高いので気分爽快です.逆に真冬の水温は0℃ですので,もはや『訓練』といった感じですが...

2. ベリー摘み

フィンランドでは野生のブルーベリー(ビルベリー)を森や林,時には道ばたなど,あちこちで摘むことができます.

私たち素人はベリーをみつけてはひとつひとつ手で摘みますが,フィンランド人は何せ一年分のベリーをこの時期に収穫するわけです.

森へ入り込み,バケツを片手にベリー摘み専用の熊手と収穫容器一体型の兵器を持って,ザクザクと収穫していきます.

街のスーパーマーケットにはベリー収穫セットコーナーが設置されるほどです.

フィンランドでは,自然に感謝し楽しむのは皆の権利とされており,ルールを守ればどこでも(私有地でも!)自由に足を踏み入れ,ベリーやキノコを摘むことが許されています.

国土の8割ほどが森と湖ですので,人と自然の共存が感じられます.

3. アイスクリーム

夏といえば,どこの国でもアイスクリーム!!でも,ご存知でしたか?フィンランドはアイスクリームの個人消費量が世界で最も多い国のひとつであることを!

スーパーやショッピングセンターのアイスクリーム屋さんの他に,5月末頃から街の広場や公園,道端など至る所にアイスクリームスタンドが立ちます.

小さな子供からお年寄りまで,アイスクリームを食べながら街を歩く姿が見られます.

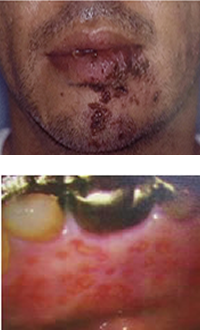

フィンランドの夏の過ごし方,想像できましたか??日本の暑い夏,アイスクリームを食べた後はしっかり歯磨きを!!キシリトール(できれば100%に近いもの)を摂取するのもお忘れなく!!

キシリトール発祥の地,フィンランドから夏のご挨拶でした.

また,フィンランド歯科事情を含めてお伝えさせていただきます!

Hyvää kesää !! (ヒューバー ケサー!!=楽しい夏を!!)

Moi moi !!(もいもい!!=さようなら)

歯科医師 八田みのり(フィンランド在住,留学中)